消費税情報を登録する

画面の開きかた:メニュー>[設定(共通)]>[基本情報]>[消費税情報]

⇒ [消費税情報]画面を開く

この画面では、消費税情報を確認できます。

各項目は関与先企業側では修正・削除できません。項目の修正・削除が必要な場合は、会計事務所にご相談ください。

画面の見かた

![[消費税情報]画面](./media/1/fxmncmtx-consumptiontaxes_img_001.png)

| 項番 | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| (1) | 項目選択エリア | 設定項目の一覧です。 クリックすると、選択した項目が設定確認・修正エリアの最上部に表示されます。 |

| (2) | 設定確認・修正エリア | 消費税情報を確認・修正するエリアです。 |

操作方法

ここでは、消費税情報を確認・修正・削除する方法を説明します。

以下の消費税情報を確認・修正・削除できます。

- 消費税申告書自動作成区分・税額経理区分

- 課税方式区分

- 課税期間の短縮

- 税率テーブル

- 売上に係る消費税等の端数処理

- 実際の仕入れ年月日の入力

- 取引入力時の仕入税額控除要件チェック

- 連携仕訳の仕入税額控除要件チェック

- インボイス保存免除科目

- 主たる事業区分

- 事業内容

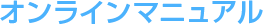

消費税申告書自動作成区分・税額経理区分

消費税申告書自動作成と税額経理区分の設定を確認します。年月を指定して、設定の切り替えを予約することもできます。

消費税申告書自動作成を設定すると、仕訳入力時に「課税区分」の入力が必要になります。

これにより、法人決算申告システム(TPS1000)の「消費税ワーキングシート」で「仕入れに係る消費税額の控除の計算基礎」などに必要なデータを入力するだけで、消費税申告書を作成できます。

[申告書自動作成区分]が[自動作成しない]になっている場合は、[課税方式区分]以下の設定は不要です。

-

項目選択エリアで、[消費税申告書自動作成区分・税額経理区分]をクリックします

-

[消費税申告書自動作成区分・税額経理区分]の内容を確認します

上段には、当月以前の設定が表示されます。

下段には、予約した設定が表示されます。予約がない場合は、空欄が表示されます。

-

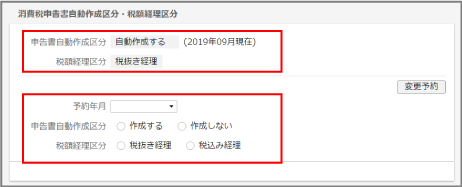

必要に応じて、予約内容を修正または削除します

- 修正する場合:[変更予約]ボタンまたは[修正]ボタンをクリックして、予約内容を修正します。修正が完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

- 削除する場合:[予約取消]ボタンをクリックします。削除の確認画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

[予約年月]を修正するには、[予約取消]ボタンをクリックして一度予約を取り消し、再度予約してください。

項目 内容 予約年月 設定を切り替える年月を選択します。 直近の月次更新完了月の、翌月以降の月を選択してください。申告書自動作成区分 消費税申告書を自動作成するかどうかを選択します。

[作成しない]を選択した場合、[税額経理区分]は選択できません。[申告書自動作成区分]で[作成する]を選択した場合、仕訳の入力時に課税区分の入力が必要になります。税額経理区分 税抜き経理にするか、税込み経理にするかを選択します。

- [税抜き経理]:課税取引の内容により、税込みの取引金額から自動的に消費税額を算出・減算し、税抜き金額を求めます(円未満四捨五入)。仮払消費税等、仮受消費税等の科目は自動計上されます。

- [税込み経理]:消費税額を算出せず、税率の入力のみとなります。

同一月内で税抜きと税込みで入力された伝票が混在する場合税額経理区分を変更する前に、消費税等が発生する仕訳(同月分)をすでに入力している場合は、税額経理区分の変更後に、該当の仕訳を訂正してください。

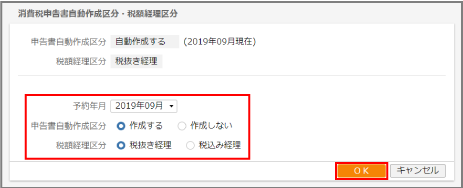

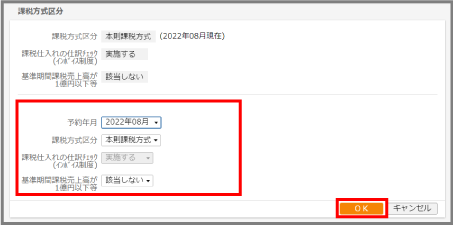

課税方式区分

課税方式の設定を確認します。年月を指定して、設定の切り替えを予約することもできます。

-

項目選択エリアで、[課税方式区分]をクリックします

-

[課税方式区分]の内容を確認します

上段には、当月以前の設定が表示されます。

下段には、予約した設定が表示されます。予約がない場合は、空欄が表示されます。

-

必要に応じて、予約内容を修正または削除します

- 修正する場合:[変更予約]ボタンまたは[修正]ボタンをクリックして、予約内容を修正します。修正が完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

- 削除する場合:[予約取消]ボタンをクリックします。削除の確認画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

[予約年月]を修正するには、[予約取消]ボタンをクリックして一度予約を取り消し、再度予約してください。

項目 内容 予約年月 設定を切り替える年月を選択します。 直近の月次更新完了月の、翌月以降の月を選択してください。課税方式区分 課税方式を選択します。

[本則課税方式]を選択した場合、「課税仕入れの仕訳チェック(インボイス制度)」は「実施する」から変更できません。課税仕入れの仕訳チェック(インボイス制度) 課税方式区分が[簡易課税方式]又は[免税事業者]の場合に課税仕入れの仕訳チェックを行うか選択します。 課税仕入れの仕訳チェックは、次の4つのチェックを行います。

・帳簿の保存のみで仕入税額を全額控除可能な取引のチェック(インボイス保存免除科目)

・基準期間課税売上高が1億円以下等に該当する場合は、取引金額が1万円未満のチェック(少額特例)

・課税区分が[5][6][7]で、かつ取引先の適格請求書発行事業者の登録番号が無効のチェック

・課税区分が[52][62][72]で、かつ取引先の適格請求書発行事業者の登録番号が有効のチェック基準期間課税売上高が1億円以下等 課税仕入れの仕訳チェック(インボイス制度)を実施する場合、自社の基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上高が5,000万円以下に該当するか、しないかを選択します。 課税仕入れの仕訳チェックは、次の4つのチェックを行います。

当欄を「該当しない」とした場合、仕訳入力時、取引金額にかかわらず通常の課税仕入れ(課税区分[5]等)を選択した場合は、適格請求書発行事業者の登録番号の入力が要求され、当該番号の有効性のチェック等が行われます。

当欄を「該当する」とした場合、仕訳入力時、1万円未満の通常の課税仕入れ(課税区分[5]等)の場合は、適格請求書発行事業者の登録番号の入力は不要で、当該番号の有効性のチェック等は行われません。また、1万円未満にもかかわらず、免税事業者等からの課税仕入れ(課税区分[52]等)を選択した場合は、警告メッセージが表示されます。

- 帳簿の保存のみで仕入税額を全額控除可能な取引のチェック(インボイス保存免除科目)

インボイス制度では、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引があります。これに該当する取引を処理する勘定科目、口座を設定すると、仕訳入力時、課税区分[52]等(免税事業者等からの課税仕入れ)で、かつ当該勘定科目、口座が入力された場合、確認メッセージが表示されます。なお、勘定科目、口座の設定は、「インボイス保存免除科目」を確認してください。 - 基準期間課税売上高が1億円以下等に該当する場合は、取引金額が1万円未満のチェック(少額特例)

インボイス制度では、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています。

これに該当する場合、仕訳入力時、課税区分[52]等(免税事業者等からの課税仕入れ)で、かつ取引金額が1万円未満の場合は、確認メッセージが表示されます。

これに該当するかしないかの設定については、「基準期間課税売上高が1億円以下等」を確認してください。 - 課税区分が[5][6][7]で、かつ取引先の適格請求書発行事業者の登録番号が無効のチェック

インボイス制度では、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入れ税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行えません。ただし、一定期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

また、適格請求書発行事業者は、請求書等に適格請求書発行事業者の登録番号を記載する必要があります。

そこで、仕訳入力時、課税区分が[5][6][7]で、かつ取引先の適格請求書発行事業者の登録番号が未登録又は登録されているが無効の場合、確認メッセージが表示されます。なお、上記の「インボイス保存免除科目」や「少額特例」に該当する場合は、免税事業者等からの課税仕入れであっても仕入税額を全額控除可能(課税区分[5][6][7]のままでよい)なため、メッセージは表示されません - 課税区分が[52][62][72]で、かつ取引先の適格請求書発行事業者の登録番号が有効のチェック

仕訳入力時、課税区分が[52][62][72]で、かつ取引先の適格請求書発行事業者の登録番号が登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。

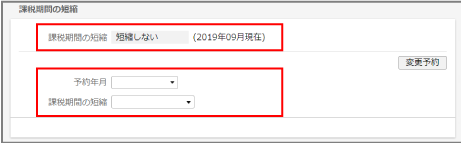

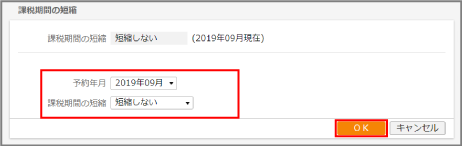

課税期間の短縮

課税期間の短縮の設定を確認します。課税期間の短縮の特例を受ける場合は、年月を指定して、設定の切り替えを予約することもできます。

-

項目選択エリアで、[課税期間の短縮]をクリックします

-

[課税期間の短縮]の内容を確認します

上段には、当月以前の設定が表示されます。

下段には、予約した設定が表示されます。予約がない場合は、空欄が表示されます。

-

必要に応じて、予約内容を修正または削除します

- 修正する場合:[変更予約]ボタンまたは[修正]ボタンをクリックして、予約内容を修正します。修正が完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

- 削除する場合:[予約取消]ボタンをクリックします。削除の確認画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

[予約年月]を修正するには、[予約取消]ボタンをクリックして一度予約を取り消し、再度予約してください。

項目 内容 予約年月 設定を切り替える年月を選択します。 直近の月次更新完了月の、翌月以降の月を選択してください。課税期間の短縮 課税期間を短縮するかどうかを選択します。

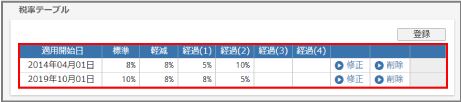

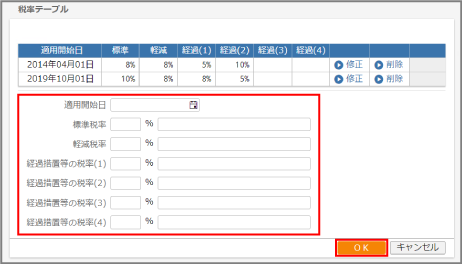

税率テーブル

税率テーブルを確認します。消費税法の改正などにより税率が変更される場合は、適用開始日を指定して、新しい税率を登録することもできます。

-

項目選択エリアで、[税率テーブル]をクリックします

-

[税率テーブル]の内容を確認します

登録済みの税率テーブルが適用開始日の昇順で表示されます。

-

必要に応じて、内容を登録・修正・削除します

- 登録する場合:[登録]ボタンをクリックして、内容を入力します。入力が完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

- 修正する場合:[修正]ボタンをクリックして、内容を修正します。修正が完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

- 削除する場合:[削除]ボタンをクリックします。削除の確認画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

項目 内容 適用開始日 設定する税率の適用開始日を選択します。 税率 それぞれの税率を半角数字2桁までで入力します。

小数点以下は入力できません。税率の説明 必要に応じて、税率の説明を入力します。

売上に係る消費税等の端数処理

仕訳入力時の売上に係る消費税等の端数処理を確認・設定します。年月を指定して、設定の切り替えを予約することもできます。

- 当設定は仕訳入力時の売上に係る内、消費税等の端数処理にのみ反映します。

- 販売管理機能における消費税の端数処理は「販売管理」>「運用基本設定」画面で行います。

-

項目選択エリアで、[売上に係る消費税等の端数処理]をクリックします

-

[売上に係る消費税等の端数処理]の設置を確認します

上段には、当月以前の設定が表示されます。

下段には、予約した設定が表示されます。予約がない場合は、空欄が表示されます。

-

必要に応じて、内容を登録・修正・削除します

- 修正する場合:[変更予約]ボタンまたは[修正]ボタンをクリックして、予約内容を修正します。修正が完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

- 削除する場合:[予約取消]ボタンをクリックします。削除の確認画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

[予約年月]を修正するには、[予約取消]ボタンをクリックして一度予約を取り消し、再度予約してください。

項目 内容 予約年月 設定を切り替える年月を選択します。 直近の月次更新完了月の翌月以降の月を選択してください。端数処理 「切捨て」、「四捨五入」、または「切上げ」から選択します。

実際の仕入れ年月日の入力

仕訳の入力時に、[実際の仕入れ年月日]を入力するかどうかの設定を確認・修正します。

- システムでは、仕訳入力時に次の課税期間の仕訳の混入を防止するため、[実際の仕入れ年月日]の入力値がチェックされます。このチェックで使用する各課税期間の開始日と終了日は、財務締日を基準とした処理月の開始日と終了日です。

- 上記のため、課税期間の短縮を行っていて以下のいずれかに該当する場合、仕訳入力時の[実際の仕入れ年月日]の入力許容値を正しく判定できないことがあります。

1)決算月の財務締日と通常月の財務締日が異なる

2)通常月の財務締日が設立日の応答日でなく、設立年度内 - 入力しようとした仕入れ年月日が[実際の仕入れ年月日]に入力できない場合は、元帳摘要に入力してください。

-

項目選択エリアで、[実際の仕入れ年月日の入力]をクリックします

-

[実際の仕入れ年月日の入力]の内容を確認します

登録済みの仕入れ年月日入力の設定が表示されます。

-

内容を修正する場合は、[修正]ボタンをクリックします

プルダウンから[入力しない]、[課税区分5~8まで入力]または[課税区分5~78まで入力]を選択します。

-

[OK]ボタンをクリックします

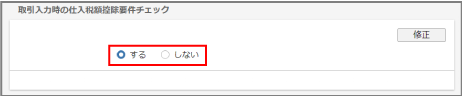

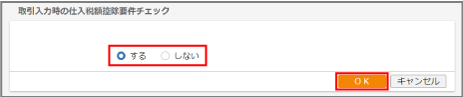

取引入力時の仕入税額控除要件チェック

仕訳の入力時に、仕入税額控除の要件を満たしているかどうかをチェックする機能の設定を確認・修正します。

- 消費税法第30条第8項第1号では、仕入税額控除の記帳要件である4項目が規定されています。この機能は、伝票(1伝票型)などからの仕訳入力時に、これらの項目に漏れがないかをチェックする機能です。

- 課税仕入れ取引について、仕訳データの更新直前に、次の項目が入力されているかをチェックします。いずれかが空欄の場合は警告メッセージを表示します。

1)取引先名(仕入先の氏名または名称)

2)実際の仕入れ年月日

3)元帳摘要(仕入れ資産などの総称)

-

項目選択エリアで、[取引入力時の仕入税額控除要件チェック]をクリックします

-

[取引入力時の仕入税額控除要件チェック]の内容を確認します

登録済みの仕入税額控除チェックの有無が表示されます。

-

内容を修正する場合は、[修正]ボタンをクリックします

[する]または[しない]を選択します。

-

[OK]ボタンをクリックします

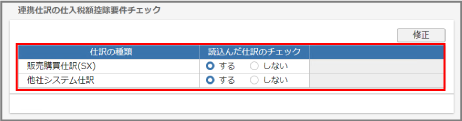

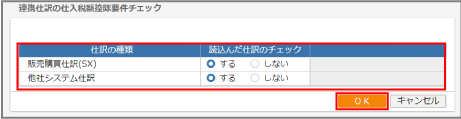

連携仕訳の仕入税額控除要件チェック

要注意科目・仕訳の「仕入税額控除の要確認仕訳」に、連携システムから読込んだ仕訳を表示するかどうかを設定します。

-

項目選択エリアで、[連携仕訳の仕入税額控除要件チェック]をクリックします

-

[連携仕訳の仕入税額控除要件チェック]の内容を確認します

登録済みの連携システムごとに、仕入税額要件チェックの有無が表示されます。

-

内容を修正する場合は、[修正]ボタンをクリックします

項目 内容 仕訳の種類 仕訳の種類が表示されます。 読込んだ仕訳のチェック [する]または[しない]を選択します。 -

[OK]ボタンをクリックします

インボイス保存免除科目

インボイスの保存義務が免除される課税仕入れを処理する勘定科目、口座を確認・設定します。

-

項目選択エリアで、[インボイス保存免除科目]をクリックします

-

[インボイス保存免除科目]の内容を確認します

登録済みの勘定科目、口座が表示されます。

-

必要に応じて、内容を登録・修正・削除します

- 登録する場合:[登録]ボタンをクリックして、勘定科目を選択します。選択したら、[OK]ボタンをクリックします。

- 削除する場合:[削除]ボタンをクリックします。削除の確認画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

口座別管理している勘定科目を追加すると、当該勘定科目のすべての口座がインボイス保存免除対象の口座とみなされます。

主たる事業区分

主たる事業区分を確認します。事業区分に変更が生じた場合は、修正・削除できます。

主たる事業区分を登録した場合、適用開始日から適用終了日までの間、課税区分が[1]または[11]の仕訳を入力する際に、事業区分の入力が必要となります。

-

項目選択エリアで、[主たる事業区分]をクリックします

-

[主たる事業区分]の内容を確認します

登録済みの事業区分が適用開始日の昇順で表示されます。

-

必要に応じて、内容を登録・修正・削除します

- 登録する場合:[登録]ボタンをクリックして、内容を入力します。入力が完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

- 修正する場合:[修正]ボタンをクリックして、内容を修正します。修正が完了したら、[OK]ボタンをクリックします。

- 削除する場合:[削除]ボタンをクリックします。削除の確認画面が表示されたら、[はい]をクリックします。

項目 内容 適用開始日 設定する事業区分の適用開始日を入力、またはカレンダーから選択します。 適用終了日 設定する事業区分の適用終了日を入力、またはカレンダーから選択します。入力を省略することもできます。 主たる事業区分 事業区分を選択します。 ・簡易課税事業者でなくなった場合は、[適用終了日]に簡易課税適用の終了年月日を入力します。

・[適用終了日]を省略した場合、[適用開始日]以降は、期限を設けずに事業区分を入力できます。

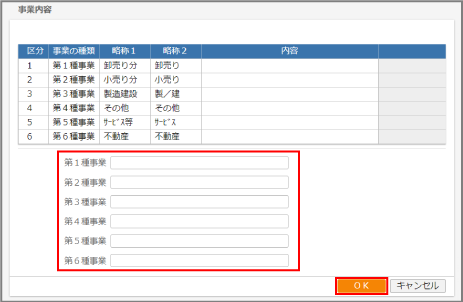

事業内容

事業内容を確認します。

事業の種類ごとにその内容を登録しておくと、登録内容が伝票入力時に表示されるため、関与先企業が間違いなく事業区分を入力できます。

-

項目選択エリアで、[事業内容]をクリックします

-

[事業内容]の内容を確認します

登録済みの事業内容が表示されます。

-

内容を修正する場合は、[修正]ボタンをクリックして、事業内容を修正します

-

[OK]ボタンをクリックします

エラー内容と対処方法

ここでは、消費税情報の入力時、および修正時に発生するエラーについて説明します。

エラーが発生した場合は、対処方法と原因を確認してください。

| 項目 | エラー内容 | 対処方法 | 原因 |

|---|---|---|---|

| 申告書自動作成区分 | [課税区分が入力済と未入力の仕訳が混在する可能性があります。必要に応じて仕訳を見直してください]と表示される。 | 必要に応じて仕訳を確認・訂正してください。 | 最終処理年月日が属する年月以降を[予約年月]として、[申告書自動作成区分]を変更しようとしています。 |

| [現在と同じ設定では登録できません]と表示される。 | 現在の設定と異なるように[申告書自動作成区分]を設定してください。 | 現在と同じ設定で予約しようとしています。 | |

| 税額経理区分 | [「税抜き」と「税込み」で入力された仕訳が混在する可能性があります。必要に応じて仕訳を見直してください]と表示される。 | 必要に応じて仕訳を確認・訂正してください。 | 最終処理年月日が属する年月以降を[予約年月]として、[税額経理区分]を変更しようとしています。 |

| [現在と同じ設定では登録できません]と表示される。 | 現在の設定と異なるように[税額経理区分]を設定してください。 | 現在と同じ設定で予約しようとしています。 | |

| 課税期間の短縮 | [期首月(設立年度の場合は設立月)から3か月ごとに区切った際の開始月を選択してください]と表示される。 | [予約年月]を期首月(設立年中は設立月)から3か月ごとに区切った月にしてください。 |

|

| |||

| [現在と同じ設定では登録できません]と表示される。 | 現在の設定と異なるように[課税期間の短縮]を設定してください。 | 現在と同じ設定で予約しようとしています。 | |

| 税率テーブル | [標準税率を入力してください]と表示される。 | [税率]に標準税率を入力してください。 | 標準税率が未入力です。 |

| [適用開始日が同一の税率テーブルがあります。適用開始日を見直してください]と表示される。 | 適用開始日が重複しないようにしてください。 | 適用開始日が重複しています。 | |

| [経過措置等の税率に、標準税率と同じ税率は登録できません。経過措置等の税率に入力した税率を見直してください]と表示される。 | 経過措置等の税率に、標準税率と同じ税率を入力しないでください。 | 経過措置等の税率に、標準税率と同じ税率が入力されています。 | |

| [最低でも1行以上の税率テーブルが必要です。削除できません]と表示される。 | 税率テーブルが1レコードのため削除できません。 | 税率テーブルが1レコードです。 | |

| 事業区分 | [他の主たる事業区分の適用期間と重なる期間があります。期間の重複がないよう設定してください]と表示される。 | [適用開始日]を他の主たる事業区分の適用期間と重複がないように、設定してください。 | 他の主たる事業区分の適用期間と重なる期間があります。 |

| [期間指定に誤りがあります。適用開始日、適用終了日を見直してください]と表示される。 | [適用開始日]を[適用終了日]以前の年月日にしてください。 | [適用開始日]が[適用終了日]よりも後の年月日になっています。 |